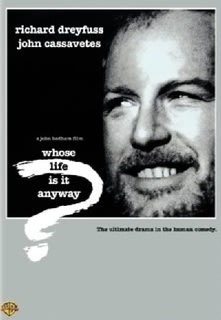

(原題:Whose Life Is It Anyway?)81年作品。いわゆる“尊厳死”を扱った映画だが、似たようなネタを扱った2004年製作のクリント・イーストウッド監督の「ミリオンダラー・ベイビー」や、同じ年に撮られたアレハンドロ・アメナーバル監督の「海を飛ぶ夢」よりも訴求力は高い。これは作り手の(良い意味での)肩の力が抜けた感じや、主演俳優の陽性のキャラクターが大きくモノを言っているからだ。やたら深刻ぶっても、映画というのはメッセージは伝わらないのである。

ボストンに住む30歳代の新進彫刻家ケン・ハリソンは、舞踊家として名が売れ始めた恋人のパットと共に、公私とも充実した生活を送っていた。ところがある日、パットとのデートの後に交通事故に遭ってしまう。一命は取り留めたが、首から上を除いた身体の感覚が麻痺する。回復する見込みは無く、芸術家としての仕事も出来なくなった彼は“死ぬ権利”を求めて、裁判を起こす決意をする。ブライアン・クラークによる戯曲の映画化だ。

![]()

本作の最大のポイントは、ケンに扮しているのがリチャード・ドレイファスであること。自他共に認める陽性のキャラクターである彼が主役だと、どう考えても映画は絶望的に暗くはならない。実際、入院中のケンは周囲の人間に向かって遠慮無くジョークを飛ばし、場が陰々滅々としたものになることは無い。しかし、この“明るさ”があるからこそ、取り上げられたテーマの重さが際立ってくるのだ。

彼のような人当たりの良い者が理不尽な状況に追いやられている。その悲劇が観る者に重くのし掛かる。リハビリテーションの専門家であるミセス・ボイルが“訓練によって少しは出来ることがある”と彼を励ますが、元より手足を動かすことがアイデンティティになっていたケンは納得しない。彼はパットにも別れを告げ、いよいよ審問の場を迎えることになる。この決意自体には異論はあるのだろうが、映画にはそれを抑え込むほどの求心力がある。また、患者を生かすことが使命である医療側の立場も過不足無く言及している。

ジョン・バダムの演出は職人肌で、これ見よがしの映像ギミックなどは見せないが、堅実にドラマを進めている。ジョン・カサヴェテスやクリスティーン・ラーティ、ジャネット・アイルバー、ケネス・マクミラン、キャスリン・グロディなどの共演陣も手堅い。なお、このネタは浅利慶太プロデュースによる劇団四季の演目としても有名だ。私は演劇版は観たことはないが、いつか接してみたいものである。

ボストンに住む30歳代の新進彫刻家ケン・ハリソンは、舞踊家として名が売れ始めた恋人のパットと共に、公私とも充実した生活を送っていた。ところがある日、パットとのデートの後に交通事故に遭ってしまう。一命は取り留めたが、首から上を除いた身体の感覚が麻痺する。回復する見込みは無く、芸術家としての仕事も出来なくなった彼は“死ぬ権利”を求めて、裁判を起こす決意をする。ブライアン・クラークによる戯曲の映画化だ。

本作の最大のポイントは、ケンに扮しているのがリチャード・ドレイファスであること。自他共に認める陽性のキャラクターである彼が主役だと、どう考えても映画は絶望的に暗くはならない。実際、入院中のケンは周囲の人間に向かって遠慮無くジョークを飛ばし、場が陰々滅々としたものになることは無い。しかし、この“明るさ”があるからこそ、取り上げられたテーマの重さが際立ってくるのだ。

彼のような人当たりの良い者が理不尽な状況に追いやられている。その悲劇が観る者に重くのし掛かる。リハビリテーションの専門家であるミセス・ボイルが“訓練によって少しは出来ることがある”と彼を励ますが、元より手足を動かすことがアイデンティティになっていたケンは納得しない。彼はパットにも別れを告げ、いよいよ審問の場を迎えることになる。この決意自体には異論はあるのだろうが、映画にはそれを抑え込むほどの求心力がある。また、患者を生かすことが使命である医療側の立場も過不足無く言及している。

ジョン・バダムの演出は職人肌で、これ見よがしの映像ギミックなどは見せないが、堅実にドラマを進めている。ジョン・カサヴェテスやクリスティーン・ラーティ、ジャネット・アイルバー、ケネス・マクミラン、キャスリン・グロディなどの共演陣も手堅い。なお、このネタは浅利慶太プロデュースによる劇団四季の演目としても有名だ。私は演劇版は観たことはないが、いつか接してみたいものである。