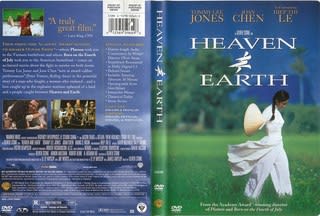

(原題:Heaven and Earth)93年作品。天才とナントカは紙一重だというが、この頃のオリヴァー・ストーンは天才かどうかはともかく、アメリカ映画界では一番“ナントカ”の側に近い作家だったと思う。デイヴィッド・リンチよりもサム・ライミよりもコーエン兄弟よりも、“キ○ガイ度”においては上回る。

彼は当時はベトナムでの地獄の体験を忘れるために、あるいは悪夢のような日々が自己のアイデンティティを崩壊させるのを阻止するためだけに映画を作っていた。ベトナム戦争を引き起こしたアメリカ政府へのヒステリックな攻撃、社会の不正への糾弾、そして戦場の地獄を生みだした“人間の欺瞞”に対する抗議。果てしなき絶叫と怒りの声が全編を覆い、緊張感あふれるシーンを、これでもかこれでもかとたたみかけてくる。

「プラトーン」「JFK」のような秀作はもちろん、「7月4日に生まれて」「トーク・レディオ」といった失敗作にいたるまでそれは共通している。そうしなければ彼は一時たりとも生きていられないのだろう。そこには“観客”という下世話な(?)存在は無視される。彼にとって映画だけが外の世界との出入口なのである。

![]()

ところが、本作「天と地」では少し様子が違う。ヒロインのレ・リー(ヘップ・ティー・リー)が住む村の天国的な美しさ、喜多郎(初めてアメリカ映画を手掛けた)の流麗な音楽、いくらベトナム戦争をベトナム人の側から描くという、従来と違った題材を扱っているからといって、この静けさは何? そして村はベトコンとアメリカ軍に蹂躙されていくのだが、以前のケレン味はどこにも見えない。もっとドギツい描写があってしかるべきなのに、ここに描かれるのは意外とオーソドックスに綴ったベトナム人女性の半生である(メロドラマ的でさえある)。

しかし、この違和感はトミー・リー・ジョーンズ扮するアメリカ軍将校に映画の焦点が移っていくと合点がいくようになる。

はっきり言って、いくらベトナム人側から描くといってもしょせん作者はアメリカ人、ヘップ・ティー・リーは大熱演だが、“白人が理想とする東洋女性”の域を出ない。それに対し、彼女と結婚するアメリカ軍人の悲惨な人生は目を被うばかりだ。作者の感情移入はこちらの方にウェイトがかかっていることは明白。

罪悪感でボロボロになった彼が救いを求める対象は、けなげに生きてきたベトナム女性のイノセントさであった。さらに言えば、ベトナム帰還兵を疎外したアメリカ社会、つまり“アメリカ的、西洋的合理世界”に対する不信感が“東洋的神秘世界”への傾倒につながった、という風にも理解できる。そして映画はキリスト教ですら信用せず、仏教に最終的な解決を求めたりもする。

西洋人の身勝手であるのは明白。このへんが各マスコミから公開当時は批判的な評が出てきた要因にもなっている。でも、それがかえってオリヴァー・ストーンのバカ正直なまでの心情の吐露が伝わってきて、ナルホドと思ったりもするのだ。

トミー・リー・ジョーンズは彼の長いキャリアの中でも屈指のパフォーマンスを見せている。アン・チェン、ハイン・S・ニョールといったアジア系俳優の力演も光る。失敗作すれすれの映画だが、決して観て損はない力作だと思う。

彼は当時はベトナムでの地獄の体験を忘れるために、あるいは悪夢のような日々が自己のアイデンティティを崩壊させるのを阻止するためだけに映画を作っていた。ベトナム戦争を引き起こしたアメリカ政府へのヒステリックな攻撃、社会の不正への糾弾、そして戦場の地獄を生みだした“人間の欺瞞”に対する抗議。果てしなき絶叫と怒りの声が全編を覆い、緊張感あふれるシーンを、これでもかこれでもかとたたみかけてくる。

「プラトーン」「JFK」のような秀作はもちろん、「7月4日に生まれて」「トーク・レディオ」といった失敗作にいたるまでそれは共通している。そうしなければ彼は一時たりとも生きていられないのだろう。そこには“観客”という下世話な(?)存在は無視される。彼にとって映画だけが外の世界との出入口なのである。

ところが、本作「天と地」では少し様子が違う。ヒロインのレ・リー(ヘップ・ティー・リー)が住む村の天国的な美しさ、喜多郎(初めてアメリカ映画を手掛けた)の流麗な音楽、いくらベトナム戦争をベトナム人の側から描くという、従来と違った題材を扱っているからといって、この静けさは何? そして村はベトコンとアメリカ軍に蹂躙されていくのだが、以前のケレン味はどこにも見えない。もっとドギツい描写があってしかるべきなのに、ここに描かれるのは意外とオーソドックスに綴ったベトナム人女性の半生である(メロドラマ的でさえある)。

しかし、この違和感はトミー・リー・ジョーンズ扮するアメリカ軍将校に映画の焦点が移っていくと合点がいくようになる。

はっきり言って、いくらベトナム人側から描くといってもしょせん作者はアメリカ人、ヘップ・ティー・リーは大熱演だが、“白人が理想とする東洋女性”の域を出ない。それに対し、彼女と結婚するアメリカ軍人の悲惨な人生は目を被うばかりだ。作者の感情移入はこちらの方にウェイトがかかっていることは明白。

罪悪感でボロボロになった彼が救いを求める対象は、けなげに生きてきたベトナム女性のイノセントさであった。さらに言えば、ベトナム帰還兵を疎外したアメリカ社会、つまり“アメリカ的、西洋的合理世界”に対する不信感が“東洋的神秘世界”への傾倒につながった、という風にも理解できる。そして映画はキリスト教ですら信用せず、仏教に最終的な解決を求めたりもする。

西洋人の身勝手であるのは明白。このへんが各マスコミから公開当時は批判的な評が出てきた要因にもなっている。でも、それがかえってオリヴァー・ストーンのバカ正直なまでの心情の吐露が伝わってきて、ナルホドと思ったりもするのだ。

トミー・リー・ジョーンズは彼の長いキャリアの中でも屈指のパフォーマンスを見せている。アン・チェン、ハイン・S・ニョールといったアジア系俳優の力演も光る。失敗作すれすれの映画だが、決して観て損はない力作だと思う。