昨今、音楽ジャンルとしてのロックの退潮がささやかれている。事実、今はアメリカのヒットチャートで純然たるロックナンバーが上位にランクインすることはほとんど無い。ただ、イギリスにおいてはそこまでロックは斜陽化していない。その中で、2017年にデビューした英マンチェスター出身の4人組バンド、ペール・ウェーヴスが昨年(2022年)発表したサード・アルバム「アンウォンテッド」は、ストレートなロック・サウンドを小気味良く叩き出した快作だ。

前作の「フー・アム・アイ?」(2021年リリース)も良かったのだが、この新作はよりハードなタッチを前面に出し、歌詞も甘さを控えたダークでエッジの効いたものに仕上げられている。しかも、メロディ・ラインはポップで親しみやすく、ナンバーごとにテンポやアプローチを変えてくるなど、捨て曲無しの完成度の高さを見せつけている。

![]()

紅一点のヘザー・バロン・グレイシーのヴォーカルは、蓮っ葉な中にキュートな魅力を湛える優れ物。プロデューサーにブリンク182やマシン・ガン・ケリーなどを手掛けてきたザック・セルヴィーニを迎え、90年代インディー系をも想起させるパワフルな展開は幅広い支持を得られそうだ。それを裏付けるように、本作はイギリスのインディー・チャートで1位、総合チャートでも4位を記録している。ブリティッシュ・ロック好きは要チェックだろう。

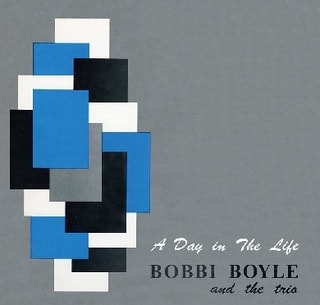

1931年ボストン出身のジャズ系女性シンガー、ボビイ・ボイルが1967年に吹き込んだカバー曲集に未発表音源を追加して2016年に復刻された「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」は、あまりのウェルメイドさに唸ってしまった一枚だ。この隠れた名作とも言えるアルバムが21世紀になって日の目を見たことは、実にありがたいと思う。

![]()

タイトル・トラックはもちろんビートルズのナンバー。フィフス・ディメンションのヒット曲「ビートでジャンプ」や、ハリー・ニルソンの「うわさの男」、先日惜しくも世を去ったバート・バカラックの「ディス・ガール」など、お馴染みのナンバーばかりが集められ、誰にでも楽しめる。ボイルの歌声は絶品で、とても滑らかで温かみがある。もちろん、ジャズ歌手らしいスイング感も満点だ。

バックを務めるギタリストのロン・アンソニーとベーシストのクリス・クラーク、ドラマーのチャック・ピッチェロのプレイも万全で、決して刺激的な音を出さずにボイルを的確にバックアップしている。また、レコーディング時期を勘案するとかなり音質が良い。ヘンに音像や音場を弄らずに“素”のままで録られており、自然なサウンド・デザインを創出。こういう音源の再発は今後も期待したい。

映画音楽の大家ジョン・ウィリアムズは、時に指揮者としてオーケストラを率いて自作を演奏している。過去にボストン・ポップス・オーケストラやピッツバーグ交響楽団と組んだディスクを残しているが、満を持して2020年にウィーン・フィルと共演したディスクが「ライヴ・イン・ウィーン」だ。レコーディングは同楽団の本拠地ウィーン楽友協会でおこなわれ、ヴァイオリニストにアンネ=ゾフィー・ムターを起用するという豪華版である。

![]()

取り上げられたナンバーはお馴染みのものばかりだが、一流どころのオーケストラが手掛けると実に格調高く仕上がる。弦の美しさと馥郁としたリズム運びに思わず聴き惚れてしまう。映画音楽というより、クラシックの小品集に接しているような雰囲気だ。ムターのヴァイオリンも豊かな色彩感を醸し出している。また、このディスクはMQA-CDという高音質仕様で、そのせいか聴感上のレンジや音場が見通しが良い。

なお、本作のリリース後に今度はベルリン・フィルと共演した「ライブ・イン・ベルリン」も吹き込まれているが、そっちは見事にオーケストラのキャラクターを前面に押し出した重々しいサウンドに仕上がっている。同じ指揮者で同じような曲目を扱っても、楽団によってこうも印象が違うのだ。私はウィーン・フィルとのバージョンが好きだが、リスナーによってはベルリン・フィルに軍配を上げる向きも多かろう。ともあれ、映画好きもクラシック・ファンも満足できる斯様な企画は、これからも続けて欲しい。

前作の「フー・アム・アイ?」(2021年リリース)も良かったのだが、この新作はよりハードなタッチを前面に出し、歌詞も甘さを控えたダークでエッジの効いたものに仕上げられている。しかも、メロディ・ラインはポップで親しみやすく、ナンバーごとにテンポやアプローチを変えてくるなど、捨て曲無しの完成度の高さを見せつけている。

紅一点のヘザー・バロン・グレイシーのヴォーカルは、蓮っ葉な中にキュートな魅力を湛える優れ物。プロデューサーにブリンク182やマシン・ガン・ケリーなどを手掛けてきたザック・セルヴィーニを迎え、90年代インディー系をも想起させるパワフルな展開は幅広い支持を得られそうだ。それを裏付けるように、本作はイギリスのインディー・チャートで1位、総合チャートでも4位を記録している。ブリティッシュ・ロック好きは要チェックだろう。

1931年ボストン出身のジャズ系女性シンガー、ボビイ・ボイルが1967年に吹き込んだカバー曲集に未発表音源を追加して2016年に復刻された「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」は、あまりのウェルメイドさに唸ってしまった一枚だ。この隠れた名作とも言えるアルバムが21世紀になって日の目を見たことは、実にありがたいと思う。

タイトル・トラックはもちろんビートルズのナンバー。フィフス・ディメンションのヒット曲「ビートでジャンプ」や、ハリー・ニルソンの「うわさの男」、先日惜しくも世を去ったバート・バカラックの「ディス・ガール」など、お馴染みのナンバーばかりが集められ、誰にでも楽しめる。ボイルの歌声は絶品で、とても滑らかで温かみがある。もちろん、ジャズ歌手らしいスイング感も満点だ。

バックを務めるギタリストのロン・アンソニーとベーシストのクリス・クラーク、ドラマーのチャック・ピッチェロのプレイも万全で、決して刺激的な音を出さずにボイルを的確にバックアップしている。また、レコーディング時期を勘案するとかなり音質が良い。ヘンに音像や音場を弄らずに“素”のままで録られており、自然なサウンド・デザインを創出。こういう音源の再発は今後も期待したい。

映画音楽の大家ジョン・ウィリアムズは、時に指揮者としてオーケストラを率いて自作を演奏している。過去にボストン・ポップス・オーケストラやピッツバーグ交響楽団と組んだディスクを残しているが、満を持して2020年にウィーン・フィルと共演したディスクが「ライヴ・イン・ウィーン」だ。レコーディングは同楽団の本拠地ウィーン楽友協会でおこなわれ、ヴァイオリニストにアンネ=ゾフィー・ムターを起用するという豪華版である。

取り上げられたナンバーはお馴染みのものばかりだが、一流どころのオーケストラが手掛けると実に格調高く仕上がる。弦の美しさと馥郁としたリズム運びに思わず聴き惚れてしまう。映画音楽というより、クラシックの小品集に接しているような雰囲気だ。ムターのヴァイオリンも豊かな色彩感を醸し出している。また、このディスクはMQA-CDという高音質仕様で、そのせいか聴感上のレンジや音場が見通しが良い。

なお、本作のリリース後に今度はベルリン・フィルと共演した「ライブ・イン・ベルリン」も吹き込まれているが、そっちは見事にオーケストラのキャラクターを前面に押し出した重々しいサウンドに仕上がっている。同じ指揮者で同じような曲目を扱っても、楽団によってこうも印象が違うのだ。私はウィーン・フィルとのバージョンが好きだが、リスナーによってはベルリン・フィルに軍配を上げる向きも多かろう。ともあれ、映画好きもクラシック・ファンも満足できる斯様な企画は、これからも続けて欲しい。