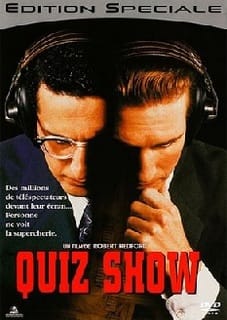

(原題:Quiz Show )94年作品。1950年代後半。テレビジョンの発展期に起きた一大スキャンダルを描く実録ドラマ。ロバート・レッドフォードの監督第4作目で、アカデミー賞ノミネートなど、各方面で高い評価を受けた話題作である。

NBCの人気クイズ番組“21”で8週勝ち抜いていたのは、庶民的なユダヤ人ハーバート・ステンペル(ジョン・タートゥーロ)。だが、視聴率の伸び悩み打開を狙う番組製作側は、垢抜けないステンペルを降ろし、典型的WASPでインテリで毛並みがよくテレビ映りも抜群のチャールズ・ヴァン・ドーレン(レイフ・ファインズ)を新たなチャンピオンとして担ぎ出そうとする。そのためステンペルにはわざと間違った解答をするように強要。ドーレンには事前に正解を教えるという八百長工作を仕掛ける。

![]()

結果は大成功で、ハンサムなエリートのドーレンは一躍“時の人”となる。一方ステンペルはテレビ局側を告発。司法省の立法管理委員会が動き出し、新進気鋭の調査官リチャード・グッドウィン(ロブ・モロウ)が捜査に乗り出す。映画はグッドウィンが事件の顛末を書いたノンフィクションを元に仕上げられている。

たぶん“クイズ番組のヤラセなんて日常茶飯事。そんなの誰でも知ってるネタだ。今さら暴く意味は無い”といった感想を持つ観客は少なくないはず(特に日本では)。でもそれは違う。いくら能天気なアメリカ映画界だからといって、あのレッドフォードがそんな底の浅いテーマを取り上げるはずがない。

アホなタレントがバカ騒ぎしようと、愚にもつかないスキャンダルを延々と垂れ流そうと、日本では当局側からのお咎めはない。クイズ番組なんてほとんどがヤラセだ(これに限ってはアメリカも似たようなものだ)。誰でも知ってるネタなのである。

しかし、いつも目にするテレビが、八百長を前提にしたウサン臭いものであるという不合理さ。全員がそれに気がついていながら、多くの情報や娯楽をテレビから得ている不気味さ。“視聴者が見たいのはクイズそのものではなく、金だけだ”というテレビ局幹部の暴言に、我々は反論一つできないではないか。無意識と無関心とシラケが、テレビという欺瞞を大手を振って歩かせている現実。これを撃つのがこの作品のテーマだ。

![]()

でも、それだけでは説教臭い“良識ドラマ”になってしまう。これを見事に回避したのがキャスティングだ。タートゥーロとファインズは米英を代表するクセ者若手男優。通常ならそれなりの生活を保証されていた主人公二人が、テレビという魔物に取り憑かれて、人生を狂わせていく。

二人の生活観が周囲の人物たちも含めて非常に丹念に描かれているが、演じる二人の持つ屈折した暗さとニヒリスティックな明るさが、それ以上の切迫した人間の“性(さが)”を感じさせて、深刻なものを観客に伝えてくる。理屈では割り切れない何かが映画全体の不安な空気を助長させてくる。ただ、グッドウィン役のモロウの存在感は弱い。作者(狂言回し)なので一歩引いた描き方をされているためだろうか。

ユダヤ人とWASP、大企業と下請け(番組製作会社)など、社会の二重構造を強調したり、立法管理委員会の偽善や聴聞会の不自然さに代表されるような体制批判など、ホットなネタが巧妙に仕掛けられているのにも感心した。それにもまして善人が一人も登場せず、安易な正論に流れていないことに作者の冷静さを感じさせる。

テレビに関する“逆ユートピア”をエンタテインメント性豊かに描いた、シドニー・ルメット監督の「ネットワーク」(76年)と並んで、これは優れた映画だ。奥が深い。ミヒャエル・バルハウスの冷ややかなトーンを効かせる撮影、マーク・アイシャムのジャジーな音楽、見事な時代考証と美術、観る価値十分の秀作である。

NBCの人気クイズ番組“21”で8週勝ち抜いていたのは、庶民的なユダヤ人ハーバート・ステンペル(ジョン・タートゥーロ)。だが、視聴率の伸び悩み打開を狙う番組製作側は、垢抜けないステンペルを降ろし、典型的WASPでインテリで毛並みがよくテレビ映りも抜群のチャールズ・ヴァン・ドーレン(レイフ・ファインズ)を新たなチャンピオンとして担ぎ出そうとする。そのためステンペルにはわざと間違った解答をするように強要。ドーレンには事前に正解を教えるという八百長工作を仕掛ける。

結果は大成功で、ハンサムなエリートのドーレンは一躍“時の人”となる。一方ステンペルはテレビ局側を告発。司法省の立法管理委員会が動き出し、新進気鋭の調査官リチャード・グッドウィン(ロブ・モロウ)が捜査に乗り出す。映画はグッドウィンが事件の顛末を書いたノンフィクションを元に仕上げられている。

たぶん“クイズ番組のヤラセなんて日常茶飯事。そんなの誰でも知ってるネタだ。今さら暴く意味は無い”といった感想を持つ観客は少なくないはず(特に日本では)。でもそれは違う。いくら能天気なアメリカ映画界だからといって、あのレッドフォードがそんな底の浅いテーマを取り上げるはずがない。

アホなタレントがバカ騒ぎしようと、愚にもつかないスキャンダルを延々と垂れ流そうと、日本では当局側からのお咎めはない。クイズ番組なんてほとんどがヤラセだ(これに限ってはアメリカも似たようなものだ)。誰でも知ってるネタなのである。

しかし、いつも目にするテレビが、八百長を前提にしたウサン臭いものであるという不合理さ。全員がそれに気がついていながら、多くの情報や娯楽をテレビから得ている不気味さ。“視聴者が見たいのはクイズそのものではなく、金だけだ”というテレビ局幹部の暴言に、我々は反論一つできないではないか。無意識と無関心とシラケが、テレビという欺瞞を大手を振って歩かせている現実。これを撃つのがこの作品のテーマだ。

でも、それだけでは説教臭い“良識ドラマ”になってしまう。これを見事に回避したのがキャスティングだ。タートゥーロとファインズは米英を代表するクセ者若手男優。通常ならそれなりの生活を保証されていた主人公二人が、テレビという魔物に取り憑かれて、人生を狂わせていく。

二人の生活観が周囲の人物たちも含めて非常に丹念に描かれているが、演じる二人の持つ屈折した暗さとニヒリスティックな明るさが、それ以上の切迫した人間の“性(さが)”を感じさせて、深刻なものを観客に伝えてくる。理屈では割り切れない何かが映画全体の不安な空気を助長させてくる。ただ、グッドウィン役のモロウの存在感は弱い。作者(狂言回し)なので一歩引いた描き方をされているためだろうか。

ユダヤ人とWASP、大企業と下請け(番組製作会社)など、社会の二重構造を強調したり、立法管理委員会の偽善や聴聞会の不自然さに代表されるような体制批判など、ホットなネタが巧妙に仕掛けられているのにも感心した。それにもまして善人が一人も登場せず、安易な正論に流れていないことに作者の冷静さを感じさせる。

テレビに関する“逆ユートピア”をエンタテインメント性豊かに描いた、シドニー・ルメット監督の「ネットワーク」(76年)と並んで、これは優れた映画だ。奥が深い。ミヒャエル・バルハウスの冷ややかなトーンを効かせる撮影、マーク・アイシャムのジャジーな音楽、見事な時代考証と美術、観る価値十分の秀作である。